Partenaire numéro 1 du Centre de Recherche Indépendant et Interdisciplinaire Congolais (CRIIC), l’Université de Kinshasa a reçu ce mardi 20 août 2024 une délégation des membres du Conseil scientifique de cette structure. Le but a été la remise officielle à Monsieur le Recteur de cette Université de quelques exemplaires du rapport final du colloque international tenu dernièrement à Kinshasa. C’était du 22 au 24 juillet 2024 sous le thème : les pratiques scientifiques en Afrique subsaharienne : regards croisés, les usages et la consommation locale.

Monsieur le Recteur a non seulement félicité le CRIIC pour cet effort de maintenir la flamme allumée, mais également, il l’a encouragé à organiser d’autres rendez-vous annuels.

Félicitations donc et courage aux héros dans l’ombre.

Il a exposé sur « Falsification de l’histoire, formatage des cerveaux, rôles de contremaître de la création de chercheurs et innovateurs ». A l’aide de la théorie du gène égoïste qui interroge la préséance entre l’œuf et la poule, il explique les causes qui occasionnent l’indifférence des pouvoirs publics sur le secteur de la recherche scientifique et de l’innovation technologique. Dans la profondeur de ses explications, il suggère deux nouvelles théories contradictoires l’une de l’autre : la théorie d’autosatisfaction des évolués et la théorie d’immortalité autocentrée. Ainsi pour sortir l’Afrique noire de ces deux tares (falsification de l’histoire et formatage des cerveaux), le professeur a conseillé aux chercheurs d’être conscients de leur rôle de contremaitre de la création pour pouvoir produire de nouvelles connaissances, explorer des domaines spécifiques et résoudre des problèmes de la société. Car le chercheur, l’innovateur a le pouvoir de corriger, d’innover, d’inventer, etc.

Selon leur étude qui s’appuie sur l’analyse qualitative de type transversal, descriptive et analytique, ils expliquent qu’il n’y a pas tant d’engouement dans la recherche scientifique parce que les résultats de recherche sont faiblement pris en compte dans la résolution des problèmes de leur société. Le manque de financement de la recherche est aussi une des raisons de la démotivation des citoyens pour la recherche. Ils concluent que souvent, la recherche est faite pour des raisons des promotions et autres mais pas pour éclairer la société.

Il s’est interrogé au sujet des raisons qui motivent les leaders politiques des deux rives du Fleuve Congo à construire leur discours sur l’imposture en lieu et place des questions sociétales de leurs nations. Apres ses analyses, il conclut en invitant les politiques de Kinshasa et de Brazzaville à déconstruire dans la conscience collective ce mariage ethnicité-politique, d’une époque révolue et à promouvoir les cadres de concertation comme ce colloque pour éclairer nos sociétés.

. La cinquième conférence a été donnée par Mme Nicole NSAMBI MPIA, doctorante en Relations internationales à l’Université de Kinshasa. Elle a exposé sur « Représentations sociales des femmes chercheures dans les milieux Universitaires : Cas de l’Université de Kinshasa ». Dans son analyse, Mme Nicole NSAMBI a fait constater que bien que l’université soit une institution asexuée, la société dans laquelle elle évolue, lui attribue une différenciation du genre. Voilà pourquoi elle en appelle à une prise de conscience collective pour un changement des mentalités.

Lui de son côté a montré que le problème de la recherche scientifique est lié à l’inaccessibilité aux données de la recherche car tout semble être un secret d’Etat. A cela s’ajoutent l’absence de liberté culturelle, de motivation adéquate et de la logistique appropriée dans ce domaine. Il conclut en invitant les centres de recherche à prioriser la recherche-action.

Commencé aux alentours de 9h, le panel de la journée a pris fin à 16h après une séance de prise des photos

Les assises de ce panel se sont tenues le 23 juillet 2024. Les

travaux se sont poursuivis avec les présentations des chercheurs ci-dessous.

La première conférence a été animée par M. Delphin MUBANGA LABENG, doctorant en Anthropologie à l’Université de Kinshasa. Son exposé a porté sur « La décolonisation des sciences sociales en Afrique subsaharienne : un décollage pour son développement ».

L’orateur s’est interrogé sur la contribution des sciences sociales au développement de l’Afrique subsaharienne au lendemain des Indépendances. Il précise que les recherches scientifiques africaines sont commanditées généralement par l’Occident et ce dernier sait quoi en faire plus que les Africains eux-mêmes. Raison pour laquelle, il suggère la décolonisation des sciences sociales pour pouvoir réactiver le développement de l’Afrique en général et de l’Afrique au sud du Sahara en particulier.

La deuxième conférence a été présentée par M. Fernand BANDENDISSA, professeur à l’Université Marien NGOUABI (Brazzaville/République du Congo) sur « La problématique de l’occultation de la stérilité masculine au sein des couples congolais lettrés à Brazzaville ». Selon le constat de ce chercheur, la question de la stérilité masculine au sein des couples est considérée comme une question taboue car l’homme est le chef de la famille. Cela a pour cause la reproduction sociale des croyances ancestrales et d’autres stéréotypes.

Voilà pourquoi il appelle les hommes à se moderniser en allant voir les médecins pour diagnostiquer la cause et recourir à la guérison.

La troisième conférence a été animée par Mme Gérardine DEADE, doctorante en Relations internationales à l’Université de Kinshasa. Son exposé a porté sur « Promouvoir la recherche scientifique en République Démocratique du Congo pour une émergence réussie ».

En paraphrasant M. le professeur Emile BONGELI : « Dis-moi ce que tu cherches, je te dirai qui tu seras » pour rappeler comment la recherche est ignorée et ses résultats négligés, elle demande à la communauté scientifique de réagir et au gouvernement congolais de promouvoir la recherche dans notre société.

La quatrième conférence a été animée par M. KOFFI Konan Donald, Enseignant-Chercheur à l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody-Abidjan et a porté sur « La recherche scientifique en Côte d’Ivoire : la problématique du financement (1962-2018) ».

Cela a pour cause la reproduction sociale des croyances ancestrales et d’autres stéréotypes. Voilà pourquoi il appelle les hommes à se moderniser en allant voir les médecins pour diagnostiquer la cause et recourir à la guérison.

Comme le sujet l’indique, la recherche scientifique a besoin d’être financé, mais le mécanisme de ce financement pose problème. Il a constaté que durant la période de la coopération française, la recherche scientifique était florissante et abondante mais après le redressement, le financement est devenu dérisoire.

Voilà pourquoi il appelle à la prise de conscience du gouvernement ivoirien pour la mise en place de fonds public conséquent afin de faire rayonner la recherche.

La cinquième présentation, a été celle de M. Emery KITUKU KINZONZI, professeur à l’Université de Kinshasa qui a porté sur « Les sciences sociales et société en RDC ». Dans son analyse, le professeur fait remarquer que la pratique de sciences sociales est restée dépendante du modèle européen et cela pose un problème dans l’analyse des problèmes de la société congolaise. Ainsi, il y a carence de connexion entre la pratique de sciences sociales et les actions sociales.

La sixième conférence a été présentée par M. Jean-Rufin Mula, doctorant en sciences politiques à l’Université de Kinshasa et a porté sur « Le système éducatif et les représentations sociales du secteur de la recherche scientifique ». Le doctorant fait remarquer que pour faire décoller la recherche scientifique, l’école devra promouvoir une éducation résiliente.

Le septième exposé a été l’œuvre de M. Hervé OMOMBO WEMBO, doctorant en Relations internationales à l’Université de Kinshasa et a porté sur « La controverse autour de la recherche scientifique en République Démocratique du Congo ». Pour cet orateur, la recherche scientifique conditionne le développement d’un Etat. Malheureusement, il constate que ce secteur est négligé et moins financer dans notre société. Voilà pourquoi il appelle le monde scientifique et le gouvernement Congolais à une prise de conscience.

La huitième conférence a été donnée par M. Jean LIYONGO EMPENGELE, professeur à l’Université de Kinshasa et a porté sur « L’idéologie et orientation de la recherche scientifique en RDC pendant et après la colonisation ». Pour ce chercheur, la science est un instrument stratégique de développement et de puissance pour certains Etats, surtout en Occident.

Il part du constat que la recherche en RDC était d’abord une question idéologique à l’époque coloniale parce qu’elle répondait au besoin d’enrichissement de la colonie. Voilà pourquoi les premiers centres de recherche étaient axés sur l’exploitation du sol et du sous-sol congolais. Mais après l’indépendance, certains centres de recherche ont été rattachés à la présidence et avaient un caractère stratégique. Et peu à près, ils ont été négligés. Ainsi, il conclut en invitant les autorités académiques et politiques à se rappeler que la recherche est un outil de développement.

La neuvième conférence a été donnée par M. Saint-José INAKA, professeur à l’Université de Kinshasa sur « Brain circulation in Africa : case of congolese in South Africa ». Il a rappelé les causes de fuite des cerveaux congolais vers l’Afrique du Sud et fustige la situation économique précaire et une politique de répression en RDC. Ainsi, il invite les autorités à améliorer les conditions des scientifiques et aux scientifiques congolais de se faire confiance.

La dixième conférence a été animée par M. Léonard KABEYA TSHIKUKU, professeur à l’Université de Kinshasa. Il a exposé sur « Les attitudes des chercheurs congolais face à la recherche ». Partant d’une synthèse de son expérience de chercheur africain, il estime qu’il faut encadrer les chercheurs, en protéger la pratique, l’éthique et en rehausser le statut social. Ce qui exige un minimum d’organisation de la profession au sein d’une plateforme numérique qui regrouperait les chercheurs de toute l’Afrique et mettre sur pied une revue professionnelle des chercheurs africains.

Les assises du troisième panel ont eu lieu le 24 juillet 2024.

. La première conférence a été donnée M. René MINANA LALA, Assistant et doctorant en Sociologie à l’Université de Kinshasa. Cette conférence a porté sur « La profession du chercheur dans les pays en développement ». Il a fait remarquer dans son intervention que dans les pays du sud, la profession du chercheur est butée à de nombreuses difficultés notamment celles du financement, de mobilité géographique et de la technologie.

Il souligne qu’à cause de ces difficultés, certains chercheurs abandonnent leurs recherches et les résultats attendus sont renvoyés à l’éternité. C’est pourquoi il invite les chercheurs africains à se relever et militer pour le changement des mentalités des autorités politiques et des membres de la société vis-à-vis des chercheurs.

. La deuxième a été présentée par M. Crispin-David MWENGEMOMUNGU, professeur à l’Université de Kinshasa sous l’intitulé « Les savants congolais face aux défis de sécurité sociale en RDC ». Comme son prédécesseur, il rappelle les difficultés auxquelles font face les chercheurs congolais et pense ce dernier doit faire prévaloir ses droits et sa position dans la société.

La troisième présentation a été celle de M. Jean-Pierre MPIANA TSHITENGE WA MASENGU, professeur à l’Université de Kinshasa dont l’intitulé est « La science sans conscience et ruine de la RDC ». Etant empêché, il s’est fait suppléer par M. Teddy ILAKA MAMBOLO, doctorant en Sciences politiques à l’Université de Kinshasa qui a lu l’intégralité de sa présentation. Se servant de la célèbre citation de Rabelais : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », M. le professeur Jean-Pierre MPIANA fait remarquer que certaines productions scientifiques ont contribué à la ruine de la société au lieu de concourir à l’amélioration des conditions de vie de la population. Pour finir, il rappelle qu’une science sans conscience est non seulement inefficace mais nuisible. Voilà pourquoi, bien que la RDC produit un nombre croissant des diplômés, cette société ne pense plus. Il faut à cet effet reformater les cerveaux locaux en forgeant des nouvelles épistémologies sur fond des méthodologies et paradigmes nouveaux afin de produire des savoir utiles et utilisables.

La quatrième conférence a été donné par M. GHIMBI Nicaise Léandre, professeur à l’Université Marien NGOUABI sur « La profession de psychologue clinicien en milieu hospitalier : problèmes et perspectives ». Ce chercheur a attiré l’attention des participants sur la profession du psychologue dans les sociétés africaines au sud du Sahara, car elle est souvent ignorée, voire négligée. Et pourtant, un grand nombre de la population en a besoin, y compris les chercheurs eux-mêmes. Ainsi, pour rendre plus opérationnelle cette profession de psychologue clinicien, il suggère que les gouvernements devront les recruter après leur formation et les déverser dans toutes unités de soins pour appliquer une prise en charge globale des patients.

. La cinquième et dernière conférence de ce panel a été animée par M. Jacques EBWEME YONZABA, professeur à l’Université de Kinshasa sur « L’impact de la personnalité de base sur la profession de chercheur et innovateur ». L’orateur part d’un constat fait à l’Université de Kinshasa et dans la société Rd-Congolaise que les sciences sociales sont souvent négligées au profit uniquement des sciences dites expérimentales. Il raconte l’anecdote de la séparation de l’Université de Kinshasa en deux : en bas (l’Est de l’UNIKIN) sont appelées Lavinium et celles d’en haut (l’Ouest) nommées Université de Kinshasa. Cette division basée sur les préjugés des sciences d’observation et des sciences expérimentales démontre la valeur réelle que les scientifiques eux-mêmes accorde aux disciplines scientifiques des sciences exactes par rapports celles des sciences de l’observation.

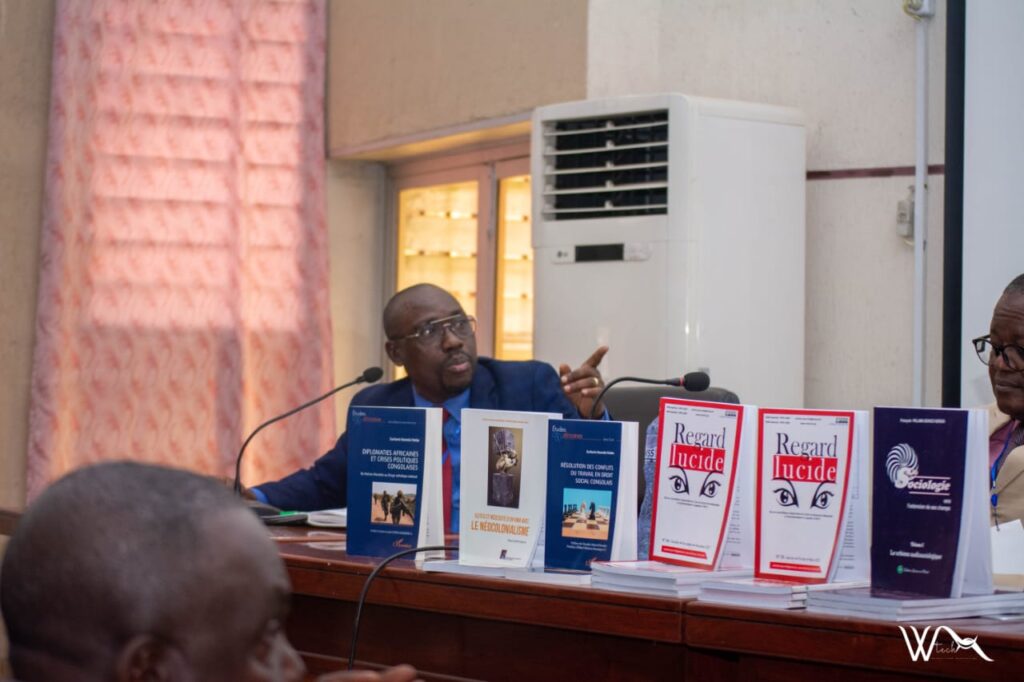

Durant trois jours, les chercheurs réunis à Kinshasa, ont décrypté et analysé les pratiques scientifiques en Afrique noire. Au terme de cet exercice, ils ont émis le vœu de voir ce genre des rencontres se multiplier et ont formulé quelques suggestions et recommandations.

Les participants recommandent ce qui suit :

Qui sommes-nous ?

Nos services

Devenir membre

Conseil des chercheurs

Nos réalisations

Nos publications

© 2024 www.criic-rdc.net/by wktech